05. August 2025

Die ChatGPT-Betreiber bitten darum

Nicht mehr so höflich sein!

Kein Schmäh, kein Fake: Der Vorstand des K.I.-Konzerns, der die Software Chat GPT betreibt, bittet die User darum, in der Kommunikation mit ihrem Tool nicht mehr so höflich zu sein. Denn wenn die Community in ihren Anfragen an das Programm auch nur auf sämtliche „bitte“ und „danke“ künftig verzichten würde, dann ließe sich allein dadurch eine ungeheure Menge an Energie einsparen. Ein Wiener Institut hatte es gleich nachgerechnet und kam auf schätzungsweise 40 Millionen Dollar Energieersparnis im Jahr.

Als Mann alter Schule, der schon immer auf gute Umgangsformen wertgelegt hat, hat mich das ziemlich verstört. Denn da wird dann, hatte ich mir gedacht, diese vom ökologischen Standpunkt gewiss sehr sinnvolle Verhaltensänderung der Millionen von ChatGPT–Nutzern im Verkehr mit dem Statistikprogramm über kurz oder lang sicher auch auf ihr Verhalten in der analogen Welt abfärben. Von daher würde ich die User im Gegenteil darum bitten, auf diese althergebrachten Formen der Höflichkeit doch bitte auf keinen Fall zu verzichten und sich stattdessen lieber mal kurz den Energieaufwand von Chat GPT in seinem sonstigen Betrieb, abgesehen von der Verarbeitung der „bitte“ und „danke“, zu vergegenwärtigen.

Denn da ließen sich doch gewiss auch noch andere Einsparungsmöglichkeiten finden. Also ich für mein Teil habe jedenfalls beschlossen, dass ich, falls ich mit Chat GPT jemals plaudern sollte, dabei auch weiterhin meine ausgesuchtest höflichen Umgangsformeb wahren werde. Ja, bevor ich darauf verzichte, lasse ich lieber aus den genannten ökologischen Gründen in meinem Chat mit Chat GPT all diese ebenfalls ganz überflüssigen bestimmten und unbestimmten Artikel, Pronomen, gebeugten Verben und Substantive im Plural weg.

16. Juni 2025

Philosophie des Fußballs

Klub-WM

Da musste ich mich natürlich gleich anmelden, als Fußballphilosoph, der etwas auf sich hält, bei dazn.com, um die Spiele der neuen Klub-WM im Fußball der Herren gratis mitverfolgen und mir ein eigenes Bild von dem neuen Bewerb machen zu können.

Für die Spieler des Auckland City FC war es natürlich toll, sich einmal auf so einer ganz großen Bühne präsentieren zu dürfen. Für die war ihre Auftaktpartie gegen den FC Bayern mit Sicherheit, worauf auch der Kommentator wiederholt hingewiesen hatte, das Spiel ihres Lebens.

Die Bayern hingegen taten sich schwer. Sie wirkten überspielt und sommerurlaubsreif, mussten gar auch den Fußballrentner Thomas Müller noch einmal reaktivieren, um nach der langen Saison überhaupt noch ein Team von elf halbwegs einsatzfähigen Spielern zusammen zu bekommen, und kamen entsprechend über einen mühsam erkämpften 10:0-Arbeitssieg gegen die Neuseeländer nicht hinaus.

Messi hatte zuvor ebenfalls ganz deutlich geschwächelt und musste sich mit seinem Inter Miami mit einem 0:0 gegen den ägyptischen Meister Al Ahly zufrieden geben.

Die Veranstalter und Fernsehleute sind sich der Problematik natürlich bewusst, dass sich mit solch bescheidenen Leistungen, dem übermäßig aufgeblähten Jahresspielplan geschuldet, nicht, wie es der Hauptzweck der Veranstaltung hatte sein sollen, der weit attraktiveren Frauen-EM, die Anfang Juli starten wird, Konkurrenz machen lässt.

So haben sie sich nun dazu gezwungen gesehen - was bisher im Fußball immer als technisch ausgeschlossen und auch sportästhetisch als totales No-Go angesehen worden war -, nicht nur vor und nach den Spielen und in der Halbzeitpause, sondern jetzt auch während der Spiele Werbeunterbrechungen einzuschalten, damit die outgeburnten Spieler wenigstens hin und wieder einmal kurz verschnaufen können.

Ferner ist die Neuerung festzuhalten, dass man bei dazn.com nun gelegentlich auch realistisch verwackelte Bilder von der neuen Bodycam des Schiedsrichters zu sehen bekommt, und im Vor- und Beiprogramm zu den Spielen kommen ständig eine Unmenge Spieler und Trainer in Kurzstatements zu Wort, (darunter auch Thomas Müller,) die sich alle, wirklich alle darin einig sind, dass a) diese neue Klub-WM wirklich eine ganz große Sache ist und b) auch der Fußball der Zukunft, sowie c) auch noch die Zukunft des Fußballs und dass man sich im übrigen d) trotz aller Unzulänglichkeiten und teils auch berechtigter Kritik mit der Zeit an das neue Format gewöhnen werde.

Wenn mir nach den ersten drei Spielen schon ein kleines Zwischenfazit erlaubt ist, so möchte ich sagen, dass ich sie wirklich für eine ganz große Sache halte, diese neue Klub-WM, dass ich darin fast so etwas zu erblicken vermeine wie den Fußball der Zukunft oder sogar die Zukunft des Fußballs.

Nur, dass der FC Barcelona bei so einer angeblichen Weltmeisterschaft des Klubfußballs keinen Startplatz erhalten hat, das ist doch wohl voll Scheiße! Ein Unding! So ein Krampf! Oder, vornehmer ausgedrückt: Daran konnte ich mich, bis jetzt jedenfalls, überhaupt noch nicht gewöhnen.

02. März 2025

Aus dem politischen Wörterbuch

Popanz, der

Als Popanz bezeichnet man im ursprünglichen Sinn zunächst ein nicht ernst zu nehmendes „Schreckgespenst“, das vor allem Kindern Angst einjagen sollte. Heutzutage meint man mit dem Begriff Popanz i.d.R. eine künstlich hergestellte Schreckgestalt, meist eine ausgestopfte Puppe oder Vogelscheuche.

Der Begriff kann auch im übertragenen Sinn verwendet werden. Ein Popanz ist demnach ein aufgeblasener Mensch bzw. jemand, der sich für wichtiger hält als er eigentlich ist. In diesem Kontext gibt es außerdem die Redewendung, dass man etwas zum Popanz aufbaut, wenn etwas zu einem bestimmten Zweck (z. B. aufgrund scheinbarer Wichtigkeit) aufgebauscht oder etwas als Bedrohung und Gefährdung (Schreckgespenst) erklärt werden soll.

Der Ausdruck stammt möglicherweise aus dem Slawischen, atschech. pobonci bzw. tschech. pobonek, in der Bedeutung „Gespenst“. Die Herkunft gilt aber als ungeklärt, denn weitere etymologische Erklärungen basieren zum einen auf den in deutschen Dialekten bekannten „Boboz“ in der Bedeutung „Schreckgespenst“, daneben empfiehlt Grimm „Popanz“ als Ableitung von „Poppelhans“ – wie eine Schreckgestalt „sich vermummender, vermummter Hans“. Ferner führt Röhrich „Popanz“ auf das tschechische bukak zurück, das mit einer künstlich hergestellten Schreckpuppe korrespondiere.

30. September 2024

Zu den Nationalratswahlen

Meine optimistischen Prognosen wurden auf's glänzendste bestätigt bei den gestrigen Nationalratswahlen: Beachtliche 70 Prozent der österreichischen Wahlberechtigten haben die FPÖ nicht gewählt, in Wien sogar um die 80 Prozent.

Für die ländlichen rückständigen Regionen kann ich nicht sprechen - und, ja, zugegeben: Österreich besteht zu einem sehr großen Teil aus ländlichen rückständigen Regionen -, aber für Wien kann ich sagen: So einen bestimmten Anteil an Menschen, die sich wegen ihres geringen Selbstwertgefühls emotional an etwas Größeres anlehnen möchten, wie an eine Partei oder eine Nation, oder auch eine größere Nachbarnation, oder die sich einen starken Führer an der Spitze wünschen, mit starken Sprüchen, um von ihrer eigenen Ich-Schwäche abzulenken und abgelenkt zu werden; oder die wegen intellektueller Überforderung durch die komplexen Zusammenhänge in der heutigen Welt, oder auch wegen derer tatsächlichen Entwicklungen und Gefahren möglichst unkomplizierte und leicht nachzuvollziehende Lösungsangebote suchen - einen gewissen Anteil solcher Leute in der Bevölkerung, (wie es sie heute offensichtlich überall gibt,) halten wir in Wien locker aus.

Wir sind da sehr resilient. Wenn uns in Wien (oder auch in den anderen Städten mit weiterhin relativer roter Mehrheit: Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck, selbstverständlich auch St. Pölten) gelegentlich mal ein Mensch aus dem FPÖ-Wähler*XQYnpcETC*Innenumfeld begegnet, dann nehmen wir den natürlich gleich verständnisvoll an der Hand und versichern ihm, dass wir seine Ängste und Nöte verstehen, nämlich um sein Vertrauen zu gewinnen. Und dann horchen wir ihn aus, sicherheitshalber, ob er vielleicht auch schon so extremisiert ist, dass er vielleicht zu Terrorismus neigen könnte. Und falls dies der Fall ist, was auch immer wieder mal vorkommen kann, dann erzählen wir dem halt etwas einschlägig Historisches und weisen ihn noch auf die Rechts- und Verfassungswidrigkeit von Terrorismus hin, und falls das alles nichts hilft, dann schicken wir solche Leute mit einem freundlich bestimmten „Geh doch rüber, wenn dir was nicht passt!“ ins Internet.

Denn im Internet können selbst die xenophobsten Zugewandertenfeinde und unverbesserlichsten Irrtumbitären bekanntlich alles finden, was sie für ihren Gefühlshaushalt benötigen: Islamisten, Hass, Weltverschwörungen wie auch heile Welten sämtlicher Art, und dort können sich solche Angehörigen der rechtsextremen Minderheiten dann auch gerne den ganzen Tag herumtreiben, ohne auch real in unserer analogen Welt unser gedeihliches Zusammenleben und die hohe Lebensqualität in den Städten weiter zu beeinträchtigen.

Ja, und für die Almen und die sich weit erstreckenden hinterwäldlerischen Gegenden in Österreich auf der anderen Seite kann ich, wie gesagt, nicht sprechen. Ich habe aber gehört, es soll dort einen Wähler Willi geben, (oder so ähnlich,) der würde meinen, 30 Prozent der Stimmen reiche für eine Vollkanzlerschaft für Kickl allemal aus.

Nein, würde ich dem entgegnen. Der Wähler Willi kann sich wünschen, was er will, aber mit 70 Prozent Gegenstimmen bundesweit, 80 Prozent in Städten wie Wien geht sich das rein mathematisch und auch verfassungstechnisch nicht aus. Mit dieser viel zu geringen Stimmenanzahl muss der Möchtegernvolkskanzler Kickl jetzt schon auch weiterhin in seiner partikularen, diffus bestückten Blase verbleiben und von dort aus weiter oppositionelle Brötchen backen.

18. Dezember 2023

Was ist denn hier los?

Keine Cookies, kein Hatespeech,

keine Pornos, keine Likes, nichts zu gewinnen,

nichts zu kaufen?

Hier sind Sie richtig!

In letzter Zeit habe ich jede Menge Dokus gesehen über diverse problematische Praktiken der Internet-Giganten; über die Ausbeutung der Fremdanbieter bei Amazon und dessen monopolähnliche Stellung; über das unzureichende bis nicht vorhandene Vorgehen der Betreiber gegen die Flut von Drohungen und Haßkommentaren, mit der praktisch alle Frauen konfrontiert sind, sobald sie sich selbstbewusst in den sogenannten sozialen Netzwerken positionieren; über die Hilflosigkeit der Lehrer gegenüber den Halb- und Falschinformationen, mit denen die Kids auf Tiktok, Instagramm und Co. zugeschüttet werden; über die Konformitätszwänge, denen sie in den sozialen, nein, unsozialen Netzwerken unterworfen sind; über das allgemeine planmäßige Süchtigmachen der HandynutzerInnen und über die Glücksspielsucht durch Sportwetten im Besonderen; über die wahrscheinlich größte Gefahr durch die angeblichen Künstlichen „Intelligenzen“, dass man nämlich im Internet in ein paar wenigen Jahren in der Flut derer Elaborate praktisch nichts Unkonventionelles, Unangepasstes, Kritisches, Subversives, Menschliches mehr finden wird; über die Ausbeutung generell unserer Daten zu privatwirtschaftlichen und zu Zwecken der Überwachung; und über den immensen CO2-Ausstoß schließlich, den das ununterbrochene massenhafte Gestreame mit sich bringt, im Ausmaß bald schon so groß wie der des Flugverkehrs. - Habe ich noch etwas vergessen?

Und, ach herrje, auf der Hardware-Seite andererseits belästigt mich mein Mobilfunkanbieter jetzt ständig, ab nächstes Jahr würde mein aktuell in Betrieb befindliches Smartphone den Anforderungen nicht mehr gerecht sein, und spätestens bis zum Jänner müsse ich mir ein neues zulegen. Beinahe täglich schicken sie mir jetzt eine solche SMS und erinnern mich daran. Und da ich ihnen doch schon so lange treu gewesen sei, würden sie mir ein neues Handy sogar ganz gratis schenken wollen!

Aber wenn es etwas gratis gibt, dann macht mich das immer misstrauisch. Umsonst ist doch normalerweise nur der Tod. Ich vermute mal, sie haben Angst, wegen all der oben aufgezählten Zumutungen und Ungeheuerlichkeiten könnten die Leute die Lust am Internet vielleicht auch immer mehr verlieren und auf diese Geräte irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft gar nicht mehr zugreifen und stattdessen wieder analoge Kontakte und Praktiken pflegen wie in der guten alten Zeit.

Ich glaube, 2024 wird ein ganz superes Jahr, so ohne funktionierendes Handy. Genauer gesagt: Zum Telefonieren und als Notfotoapparat wird das alte Ding ja wohl weiter funktionieren, denke ich. Ich bin sogar überzeugt, dass es auch noch weitere Funktionen, ohne dass ich darauf scharf bin, weiterhin erfüllen wird: mein Bewegungsprofil erstellen, meinen Tagesrhythmus überwachen und schauen, mit wem ich mich so treffe, gelegentlich meine Stimme aufzeichnen und mein aktualisiertes Stimmprofil abspeichern. Doch, da bin ich ganz zuversichtlich, dass auch mein altes Handy solcherne Geschichten weiterhin machen wird, ganz unauffällig und diskret im Hintergrund.

Und was aber seine Fähigkeit angeht, mich in die oben aufgezählten Zumutungen hinein zu begeben - ich brauche den ganzen Scheiß nicht. Ich lebe besser ohne. Ich nehme mir lieber zum Beispiel mal ein Buch zur Hand.

Nein, das ist nicht old-school. Avantgardistisch ist das. 2024 wird das Jahr werden, in dem das postdigitale Zeitalter sich zu bemerken gibt.

05. September 2023

Oppenheimer

Also wenn ich den Stoff verfilmen müsste, dann würde ich mir zuerst überlegen, was mir daran wichtig wäre. Dabei käme wohl in etwa folgendes heraus:

1. Der historische Kontext. Zweiter Weltkrieg. Die Nazis mit ihren Vernichtungsplänen und Endkampfphantasien - nicht auszudenken, was passiert wäre, hätten sie die Atombome zuerst zur Verfügung gehabt. Unter der wissenschaftlichen Leitung von J. Robert Oppenheimer wird die US-amerikanische Atombombe gebaut. Als sie fertig ist, sind die Nazis schon besiegt worden. Um nicht im Krieg gegen Japan erst noch unter zahlreichen weiteren Verlusten deren Hauptinseln mühsam einnehmen zu müssen, werden über Hiroshima und Nagasaki zwei Atombomben gezündet. Bald schon nach Ende des Krieges stehen sich die Siegermächte unter Führung der USA und der UdSSR im sog. Kalten Krieg als gegnerische Militärblöcke gegenüber. Im äußerst blutigen Krieg in Korea 1949 haben die USA anfangs noch das Monopol über Atomwaffen und es wird durchaus auch deren Einsatz in Betracht gezogen. Als die Sowjetunion dann ebenfalls über Atomwaffen verfügt, setzt ein Wettrüsten ein, auch in Hinsicht auf die Entwicklung der noch einmal zerstörerischeren Wasserstoffbombe, und eines seiner Resultate sind letztlich Atomarsenale, die groß genug sind, um die Menschheit mehrfach zu vernichten.

2. Die Verantwortung der Wissenschaft. Oppenheimer hatte zum Ende des Zweiten Weltkriegs noch mitgeholfen, die „aus wissenschaftlicher Sicht“ günstigsten Ziele der Bombeneinsätze in Japan auszuwählen. Im Kalten Krieg dann wird die Wissenschaft auch von solch marginaler Mitsprache ausgeschlossen und wird sie zu einem reinen Befehlsempfänger von Politik und Militärs degradiert. Sie soll sich als „neutrale Wissenschaft“ benehmen, sich nicht in Sachen einmischen, die sie nichts angehen. Aber kann es solch eine „neutrale Wissenschaft“ jemals geben? Spätestens angesichts der möglichen Folgen einer Selbstvernichtung der Menschheit stellte sich die Frage nach der Verantwortlichkeit der Wissenschaft in größter Dringlichkeit noch einmal neu.

3. Loyalitäten. Kann ein (ehemals) kommunistisch beeinflusster Wissenschafter wie Oppenheimer „zuverlässig“ sein in einem Wettrüsten gegen die Sowjetunion? Bei der Entwicklung der Bombe hätten sie, sagt Oppenheimer, selbst noch den Teufel engagiert, wenn er einen kompetenten Beitrag hätte leisten können. In der antikommunistischen Atmosphäre der später 1940-er und der 50-er Jahre in den USA hingegen wird Oppenheimers Loyalität trotz seines einstigen bahnbrechenden Einsatzes als „Vater der Atombombe“ in Frage gestellt. Mit seinem Weltbild (und seinen Skrupeln nach den Atombombeneinsätzen in Japan) müsse er doch logischerweise in einen Konflikt geraten sein zwischen einer uneingeschränkten Loyalität zu seiner Regierung und einer bei einem mutmaßlichen Kommunisten vermuteten höherrangigen Loyalität zur gesamten Menschheit?

Das also wären so in etwa die points of interest an dem Stoff. Dann würde ich recherchieren. Und dabei vermutlich auch recht bald auf die 3.000 maschinengeschriebenen Seiten mit dem Protokoll der US-amerikanischen Atomenergiebehörde stoßen, in welchem die Verhöre Oppenheimers und von etwa 80 Zeugen festgehalten sind, mit denen ermittelt werden sollte, ob Oppenheimer nicht aufgrund seiner kommunistisch geprägten Vergangenheit und im Dienste der Abwehr von möglicher Spionage seine Sicherheitsbescheinigung entzogen werden sollte.

Beim Studium jener Protokolle würde ich sicher bald feststellen: Die obigen drei zentralen Themenkreise, historischer Ablauf, Verantwortung der Wissenschaft, die Frage der Loyalität werden da auf's äußerste genau durchdekliniert. Und zweitens: Oppenheimer hatte sich im Vertrauen auf die Gerechtigkeit dazu entschlossen, auf alle Fragen absolut offen und ehrlich zu antworten. Das tat er mit äußerster Eloquenz und verblüffender Schlagfertigkeit. Doch es hat ihm nichts genutzt. Die antikommunistischen Würfel waren schon gefallen und nichts konnte verhindern, dass ihm die Sicherheitsbescheinigung abgesprochen werden würde. Beinahe bekommt Oppenheimer im Verlauf jener Verhörsitzungen etwas von einem klassischen tragischen Helden.

Da sollte man also naheliegenderweise ein Theaterstück draus machen, nur aus diesen Protokollen, würde ich mir dann denken, beziehungsweise, ins filmische Medium übertragen, ein Kammerspiel. Oppenheimer, der Ausschussvorsitzende, Oppenheimers Anwälte und die der Atomenergiebehörde, dazu vielleicht noch sechs Zeugen, in deren Aussagen man die real vernommenen 80 Zeugen dramaturgisch verdichten könnte - das wäre die überschaubare Besetzung, die nötig wäre, um die obigen drei Themenkomplexe im Rahmen eines Kammerspiels umfassend, chronologisch-systematisch, fundiert, differenziert und möglichst nah an den historischen Realitäten abhandeln zu können.

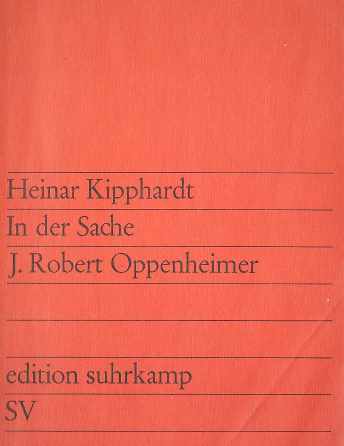

Solch ein Theaterstück gibt es schon. Heiner Kipphardt hat es verfasst. Es heißt „In der Sache J. Robert Oppenheimer“. Eine Abfolge von Verhören, in einem relativ kleinen Sitzungsraum, als Zwischenszenen noch ein paar private Gespräche, Oppenheimers mit seinen Anwälten etwa, über die Verteidigungsstrategie, zum Abschluss die Plädoyers und ein Schlusswort Oppenheimers, dann noch das „Urteil“. Ich sage jetzt mal, besser verdichtet und aufklärerischer kann man die Thematik nicht künstlerisch verarbeiten.

Das große Problem, wenn man diese Form wählt, ist halt nur: Ein Kammerspiel ist kein Blockbuster. Also gab man den Stoff einem Blockbusterexperten wie Christopher Nolan in die Hand. Und der machte dann daraus so richtig großes Kino.

Die genannten Verhörprotokolle sind auch in seiner Version zentral. Aber dann wird da jede Begegnung, die darinnen zur Sprache kommt, als Rückblende ausinszeniert. Dutzende, hundert Rückblenden hat der dreistündige Film.

Schauwerte müssen natürlich rein in solch einen Blockbuster. Eine neue Stadt mitten in der Wüste in kurzer Zeit aus dem Boden stampfen, wie es mit Los Alamos für das Manhattan-Projekt gemacht worden war? Das ist Hollywoods leichteste Übung.

Special effects: Beim ersten erfolgreichen Test einer Atombombe kann man es so richtig schön krachen lassen.

Das Staraufgebot macht den Blockbuster. Auch Matthias Schweighöfer ist in einer kleinen Rolle mit dabei, (ich hätte eigentlich Daniel Brühl erwartet,) als Heisenberg, der in Nazideutschland bleibt, dort ganz unpolitisch an der Nazi-Bombe forscht und somit also auch den deutschen Kinomarkt zur Identifikation einladend bedienen dürfte.

Und aber apropos Stars - wo ist eigentlich Einstein? Ein Blockbuster über ein physikalisches Thema ohne Einstein geht ja nun gar nicht! Einstein muss schon auch noch mit rein, auch wenn er mit dem Bau der Atombombe in Wirklichkeit nur sehr peripher zu tun hatte, und also bekommt auch Einstein ein paar Rückblenden, Begegnungen mit Oppenheimer in dessen alten Zeiten, noch in Deutschland, sowie noch mit allen einschlägigen Quantenphysikern, sämtliche besetzt mit weiteren Stars, mit denen er tiefschürfende Gespräche über das Wesen der Physik und auch den Weltfrieden führt.

Dann werden auf einer weiteren Ebene natürlich noch traumähnliche Sequenzen eingefügt, Oppenheimers verstörende Visionen davon, wie Christopher Nolan sich die Quantenphysik so ausmalt, zugegebenermaßen beeindruckend schöne Computeranimationen mit funkenähnlichen rotglühenden Punkten, die um Oppenheimers Gesicht und in seinem Kopf herumtanzen, und der springende Punkt an den Punkten und in der Quantenphysik ist natürlich - man bekommt es auch erklärt - dass zwischen den Punkten nichts ist, beziehungsweise ein Abstand. Aber sonst wären es ja auch schließlich keine Punkte, dachte ich mir, sondern größere feuerfarbene Flächen. Soviel verstehe sogar ich von der Quantenphysik.

Bei den Dialogen in einem Blockbusterfilm ist dann weiters streng darauf zu achten, dass spätestens nach einer halben Sekunde immer umgeschnitten werden muss. Nolans blauschwarze Ununterscheidbarkeit der einzelnen Kameraeinstellungen, unmotiviert wechselnd - man wartet ständig, dass Batman kommt - und der dröhnende Soundtrack mit Musikeffekten über nahezu jedem Dialogsatz tun ihr übriges, damit es schwer fällt, den Dialogen folgen und die verschiedenen Zeitebenen in einen sinnvollen Zusammenhang bringen zu können. Aber nicht erhellende Erörterung ist im Blockbuster das Thema, im Blockbusterkino ist grundsätzlich die Überwältigung des Publikums das oberste Ziel.

Wenn Sie sich für die Thematik interessieren und sich mal einen wirklich schönen Abend machen wollen, dann gehen Sie nicht in Christopher Nolans „Oppenheimer“. Laden Sie sich stattdessen ein paar Freunde ein oder setzen Sie sich mit dem Partner oder der Partnerin zusammen und lesen Sie mit verteilten Rollen - ich wette, so etwas haben Sie schon lange nicht mehr gemacht! - Heiner Kipphardts Drama „In der Sache J. Robert Oppenheimer“. Ich habe das jetzt auch nach Jahren wieder einmal gemacht, gleich am Tag nach dem erschöpfenden Kinobesuch.

Der Stoff und das Theaterstück sind echt der Hammer! Kein vernünftiger Mensch braucht dazu dieses ganze enervierende Großkino-Brimborium.

27. August 2023

Neu in der beliebten Reihe

„Selbstreferenzielles und Rechthaberei -

Vor zehn Jahren erschien …“

Das multimediale E-Book „Double Travel“

2012 hatten unsere Reise in den Benin und das dortige Kunstprojekt „Double Travel“ stattgefunden. Ein Jahr später, vor nunmehr zehn Jahren hatte ich das dazugehörige multimediale E-Book fertig und online gestellt.

Im Verlauf des Projekts hatte es auch viel Streit gegeben. Sidy, der gebürtige Afrikaner im Team, war ausgestiegen. Auch mit unseren beninischen Begleitern hatte es manch harte Auseinandersetzung gegeben. Vielleicht war auch der Wiener Verlag Mandelbaum nicht nur wegen des hohen Druckaufwands mit vielen Farbfotos (und weil er sich das gerne nach Art eines Zuschussverlags vom Autor, von mir hätte vor- und mitfinanzieren lassen,) sondern auch wegen manch heikler Positionen in dem Buch von der zuvor gemachten Zusage, es zu veröffentlichen, abgerückt? Darüber kann ich weiterhin nur spekulieren. Jedenfalls kam das Buchprojekt nicht zustande. Sidy war, wie gesagt, noch während des Projekts ausgestiegen. Und bei verschiedenen Diskussionen hatte ich mir damals bereits im Benin nicht immer nur Freunde gemacht.

Aber, wie das halt oft so geht mit meiner Kunst: Kaum sind zehn Jahre ins Land gegangen, schon stellt sich bis in den Mainstream hinein heraus, dass meine ketzerischen Positionen von einst vielleicht doch nicht so ganz abwegig waren. Sie waren halt bloß (wie so oft) ihrer Zeit um zehn Jahre voraus.

Heute habe ich das Phänomen wieder beobachten dürfen, in Gestalt nämlich eines ausführlichen Artikels im Wochenend-„Album“ des Standard mit dem Titel „Das Ende der Geschichte?“. Worum geht es da?

Es geht um die seit einigen Jahren wieder verschärft geführte Debatte um die Restitution geraubter afrikanischer Kulturgüter. Konkret geht es um die berühmten „Benin-Bronzen“, die nach der Zerstörung des Königreichs Benin zu Ende des 19. Jahrhunderts durch die britischen Kolonialisten geplündert worden waren und die sich heute noch zu Tausenden als ethnografische Highlights in vielen europäischen Museen, auch im Weltmuseum in Wien, sowie auch in privaten Sammlerhänden befinden.

(An dieser Stelle sollte ich vielleicht noch auf das mögliche Missverständnis hinweisen, das oft aus der Namensgleichheit erwächst: Jene Bronzen stammen aus dem ehemaligen Königreich Benin, im heutigen Nigeria gelegen. Unser Projekt „Double Travel“ fand dagegen in der heutigen Republik Benin statt, im ehemaligen Königreich Dahomey, dem westlichen Nachbarn des heutigen Nigerias. Aber die Streitfrage ist in beiden Fällen, wie wir sehen werden, fast dieselbe.)

Begeben wir uns nun zurück zu unserer Reise 2012 in den Benin, bzw. in das E-Book vom Jahr darauf. Einer unserer damaligen Streits, der nachhaltigste wohl, wie sich heute im Standard wieder gezeigt hat, drehte sich um die historische Bewertung der Rolle der afrikanischen Königreiche. Wir hatten die ehemalige Residenzstadt der Könige von Dahomey besucht, Abomey, UNESCO-Weltkulturerbe, Museum und aber heute auch wieder Wohnstatt der Nachkommen des Königshauses, und mit dieser Vermischung der Funktionen der Gebäude hatte ich gewisse Probleme gehabt.

Unser Besuch im Museum/Königspalast von Abomey liest sich in meinem E-Book von vor zehn Jahren (leicht gekürzt) so: -

In den Palästen von Ghezo, dem heutigen Geschichtsmuseum, sind alle elf Throne der bisherigen Herrscher bis hinauf zu Glele, der heute im Amt ist, in chronologischer Folge und mit Jahreszahlen versehen aufgestellt. Einer steht auf vier Totenschädeln. Auch sonst spart das Museum nicht mit blutigen Details, die den Charakter der Dynastie veranschaulichen, deren ökonomische Basis von Anfang an die kriegerische Unterwerfung der Nachbarvölker und ihre Versklavung war, und ab dem 18. bis spät ins 19. Jahrhundert hinein auch der Verkauf von Sklaven an die Europäer.

Die Insignien der blutbefleckten Herrschaft zu fotografieren verbietet mir der uns beigestellte Guide. Nichts solle dadurch verheimlicht werden, versichert er uns. Aber der öffentliche Palast des amtierenden Königs Glele befinde sich ebenfalls auf dem Museumsgelände, und zur Aufrechterhaltung der sakralen Würde bei dessen Zeremonien hätte sich ein Fotografierverbot wegen der oft sehr zahlreichen Touristen als unumgänglich erwiesen.

Als wir an der UNESCO Plakette vorbei wieder ins Freie treten, beklage ich mich trotzdem über die Zensur. Was haben wir da eben besucht?, frage ich mich. Ein Museum, Kulturerbe der Menschheit, mit Relikten aus einer glücklicherweise überwundenen Epoche? Oder den Palast eines geistlichen und weltlichen Führers, der auch weiterhin im Amt ist? Beides zusammen, würde ich meinen, verträgt sich ja schlecht.

„Noch einmal!“ Sidy knüpft [wieder] an unsere Diskussionen über die Rolle der Könige von Dahomey an. „Angesichts der militärischen Überlegenheit der Europäer hatten die Könige keine andere Wahl, als mit den Sklavenhändlern zu kooperieren. Wenn sie nicht so gehandelt hätten, wie sie gehandelt haben, kennten wir heute wahrscheinlich nicht einmal mehr ihre Namen! Manche haben trotzdem auch Widerstand geleistet. Der König Behanzin führte Krieg gegen die Franzosen. Lasst uns zu den ehemaligen Palästen des Königs Behanzin gehen!“

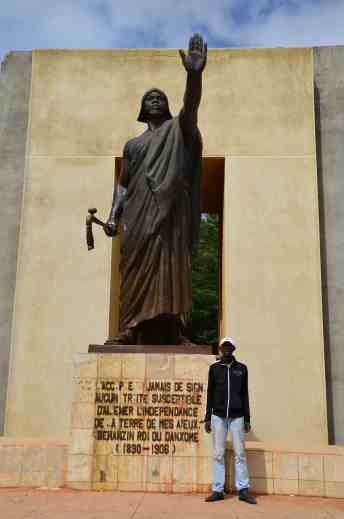

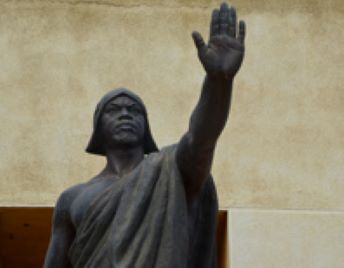

Und etwas später, beim Denkmal für den Nationalhelden und letzten König von Dahomey Behanzin hatte es dann so richtig gescheppert: -

Wir stehen bei der überlebensgroßen Statue des Königs Behanzin. Eine Keule in der Rechten, tritt er mit abwehrend erhobener Linker den Franzosen entgegen und bedeutet ihnen: Stop! Bis hierher und nicht weiter! Die Statue macht auch auf mich großen Eindruck, und sie ist exzellent gearbeitet, aber wo ich eine Heldenverehrung wittere, muss ich nun einmal nörgeln: „Die Keule ist historisch nicht korrekt. In Wahrheit trat er den Franzosen keineswegs so archaisch bewaffnet entgegen. Seine Soldaten und Amazonen waren mit modernen Gewehren bewaffnet.“

„Die Keule ist auch nicht als militärische Ausrüstung zu verstehen“, stellt Sidy richtig. „Die mit Silber beschlagene Keule ist das traditionelle Insignium der königlichen Macht.“

„Die bei ihm jedoch wie bei allen seinen Vorgängern und Nachfolgern auf dem Sklavenhandel beruhte. Deshalb taugt er für mich auch nicht zum Helden.“

„Du kannst es bloß nicht ertragen, wenn ein Afrikaner es ablehnt, sich der europäischen Dominanz zu unterwerfen“, sagt Sidy. Er will sich seinen Helden von mir nicht madig machen lassen.

„Geh bitte! Ein Jahr vor dem Krieg gegen die Franzosen hatte Behanzin den Deutschen 370 Sklaven aus seinem reichhaltigen Bestand im Tausch gegen moderne Waffen überlassen. Fünf Jahre lang hatten sie auf Seiten der deutschen Kolonialtruppen in Kamerun gegen Aufständische kämpfen müssen. Ob diese unfreiwilligen Krieger deine Verehrung für Behanzin geteilt hätten? Sie hatten schließlich auch selbst rebelliert und kamen alle ums Leben. In sofern taugt dein Behanzin noch nicht einmal als Symbolfigur für einen frühen Antikolonialismus.“

„Wo steht das geschrieben? Das ist eine Lüge!“ Sidy ist ernsthaft sauer.

„Dieser Tausch deutscher Waffen gegen Zwangsrekrutierte ist eine historische Tatsache. [...] Für mich war Behanzin ein brutaler Despot und weiter nichts. Wie er schon da steht“, setze ich noch einen drauf. „Ich kann seine Gestik nur verstehen als ein engstirniges `Afrika den Afrikanern!´ Stell dir bloß eine analoge Statue in Wien vor: Ein österreichischer Politiker, in dieser Haltung in Stein verewigt, wie er den Fremdlingen entgegentritt: Halt, Stop, ihr Asylanten und sonstige Migranten! Bis hierher und nicht weiter! Europa den Europäern!“

Mit dieser Polemik hatte ich Sidy wahrscheinlich nachhaltig vergrault.

Und mit meinen Standpunkten gegen die ehemaligen afrikanischen Despoten in der Folge auch noch so manchen beninischen Begleiter …

Seither ist nun einiges Wasser den Niger runter geflossen. In den letzten Jahren nahm vor allem auch die Restitutionsdebatte, sehr eindringlich anhand der prominenten Benin-Bronzen, immer mehr an Fahrt auf.

Als Bremser gegen Rückgaben tat sich dabei immer wieder das Berliner Humboldtforum hervor: Erst mit dem verworrenen Scheinargument, die Bronzen würden nicht nach Nigeria gehören, sondern sie gehörten der ganzen Welt. Dann legten diese Berliner Kolonialwarenhändler mit der Behauptung nach, in Afrika gäbe es gar keine Museen, die in der Lage wären, die Schätze sachgerecht aufzubewahren. Wobei ihnen schlicht entgangen sein muss, dass in den letzten Jahren in vielen Ländern Afrikas Museumsneubauten errichtet wurden, die konservierungs- und ausstellungstechnisch sehr wohl auf dem neuesten Stand sind.

Dann hatten die Europäer faule Kompromisse angeboten: An Rückgaben ganzer Museumsbestände könne man keinesfalls, vielleicht aber doch über einzelne besonders repräsentative Leihgaben nachdenken, temporäre, und sie würden dann großzügigerweise die Transport- und Versicherungskosten übernehmen?

Meine Position in dieser Debatte war immer völlig klar: Für eine Rückgabe des Raubguts, ohne Wenn und Aber.

Bis zum Beginn der Coronakrise hatte ich mich auch um eine Zusammenarbeit mit dem Weltmuseum Wien beworben, in Richtung auf eine dritte Reise, eine „Triple Travel“ in den Benin. Ich hatte mich auch über seine Bestände aus dem Gebiet der heutigen Republik Benin kundig gemacht. Meine Fotos aus der Ausstellung und aus dem Depot des Weltmuseums hätten dabei eine Rolle gespielt. Leider kamen wir bis jetzt nicht ins Geschäft.

Und heute nun im Standard - was finde ich da „Neues“ in der Restitutionsdebatte und hinsichtlich der Beniner Bronzen, zehn Jahre nach Erscheinen meines E-Books mit jenen heiklen Streitigkeiten?

Nachdem die ersten Beniner Bronzen von Europa nach Nigeria zurückgeschickt wurden, gibt der jüngste Spross des ehemaligen Königshauses von Benin bekannt, dass er sie nicht als nationales Kulturgut, sondern als sein privates Eigentum betrachten würde. Der Neubau des Museums, in dem sie hätten ausgestellt werden sollen, sei gestoppt worden. Er wisse noch nicht, was genau er mit den Schätzen anstellen werde. Er werde sie wohl in seinen Privatgemächern platzieren, könne also nicht versprechen, dass sie der nigerianischen Allgemeinheit irgendwann zugänglich gemacht werden.

Das scheint mir eine kaum verhohlene Umschreibung dafür zu sein, dass er die wertvollen Bronzen ebenso auch, falls er mal knapp bei Kasse sein sollte, auf dem Kunstmarkt feilbieten könnte. Es ist ein Treppenwitz, dass damit jetzt sogar das postkolonialistische Humboldtforum im Nachhinein die besseren Argumente in Sachen Pflege des Welterbes auf seiner Seite gehabt zu haben scheint.

Aber gegen die königliche Privatisierung der Beniner Bronzen regt sich zum Glück auch Widerstand. Und was da jetzt noch zutage kam, scheint mir jetzt, nach zehn Jahren, meine damals geäußerten herrschaftskritischen oder antidespotischen Haltungen zu bestätigen. In dem Standard-Artikel kommt zum Beispiel zu Wort -

… Deadria Farmer-Paellmann: eine in New York lebende, schwarze Juristin. Sie trat zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung, als sie US-Unternehmen wegen deren Beteiligung an Sklaverei anzeigte. Mittlerweile ist sie Vorsitzende der sogenannten Restitution Study Group. Diese fordert, die Rückgabe der Benin-Bronzen zu stoppen – zumindest für jene ab dem 15. Jahrhundert. Denn von da an habe das Königshaus Benin Menschen, die sie nach Überfällen auf Nachbarstaaten versklavt hätten, nach Europa verkauft. Dafür habe es sogenannte Manillen erhalten, also Armreife aus Messing. Diese wiederum seien eingeschmolzen worden, um daraus die Benin-Bronzen herzustellen. So könnte die Opfergeschichte gleichzeitig auch eine Tätergeschichte sein: An den Bronzen klebt womöglich Blut.

Im Folgenden wird dann genauer untersucht, inwiefern „Blut klebt an den Bronzen“. Es gibt auch eine relativierende Gegenposition in dem Artikel. (Hier können Sie ihn als PDF in ganzer Länge lesen.) Eingewandt wird da zum Beispiel, dass es auch vor Ankunft der Europäer dort schon immer genug Messing gegeben hätte. Das Königshaus von Benin hätte Handelsbeziehungen über den ganzen Kontinent hinweg gepflegt. Aber das hieße ja auch bloß, dass die Verbindung zwischen den Bronzen und dem Sklavenhandel nicht die einer ganz direkten Warentauschbeziehung gewesen wäre. Aber auch wenn das Königshaus von Benin im Tausch für Sklaven zum Beispiel „nur“ Gewehre bekommen hätte, (wie dasjenige von Dahomey, im heutigen Benin,) und in den Bronzen „nur“ hinterher seine Macht manifestiert und seine Geschichte dokumentiert hätte, dann klebte ja trotzdem, wenn auch indirekt, an den Bronzen weiterhin Blut.

Weiter in dem Artikel. Phillip Ihenacho hat die Pläne für ein öffentliches Museum mit den Bronzen noch nicht aufgegeben: -

Der 57-Jährige ist Geschäftsführer des EMOWAA Trust, der Stiftung hinter dem geplanten Museum. [...] Wenn Ihenacho von seinen Museumsplänen erzählt, dann klingt er ähnlich leidenschaftlich wie Patrick Oronsaye, der Prinz – nur dass er sich eben lieber die Zukunft hübsch ausmalt als die Vergangenheit. Das EMOWAA soll mehr sein als ein Museum: In einem Pavillon werden zukünftig Kunstwerke gelagert und wissenschaftlich untersucht, ein Kreativquartier lädt Künstler aus der ganzen Welt und ein künstlich angelegter Dschungel bietet Entspannung vom hektischen Stadtleben. Die Idee des EMOWAA: Kunst vom Senegal bis Namibia auszustellen. Das Highlight wären die Benin-Bronzen gewesen. [...] Kurz: Ihenacho sieht Potenzial. Die Benin-Bronzen sind für ihn der Katalysator, um dieses Potenzial endlich zu nutzen: Sie sollen Touristen in die Stadt holen, Jobs schaffen, so wie die baskische Stadt Bilbao mit dem Bau des Guggenheim-Museums zur internationalen Destination wurde. Ihenacho sagt, für den Westen ende die Geschichte mit der Rückgabe der Bronzen. Dann könnten die Verantwortlichen sagen: „Schaut her, was für gütige Menschen wir sind“ – und sparten nebenbei noch Lagerungskosten. „Für uns aber, für uns beginnt die Geschichte erst jetzt.“

Auch beim Resumee und im Schlussabsatz des Standard-Artikels von Benedikt Herber kommt Ihenacho noch einmal zu Wort: -

Für Ihenacho ist klar, wohin diese Diskussion auch führen muss: „Nicht nur in Benin, in ganz Westafrika ist nun der Zeitpunkt gekommen, sich einzugestehen: „Ja, wir haben am Sklavenhandel mitgewirkt‘“, sagt er. Nur so könne es eine Heilung geben zwischen den Afrikanern hier und jenen in der Diaspora, den Nachfahren der Sklaven. Die Benin-Bronzen haben das Potenzial, den Blick auf die eigene Vergangenheit zu schärfen – und damit auf die eigene Identität. Es kehrt kein totes Kulturgut nach Nigeria zurück, sondern ein Konglomerat sehr aktueller Fragen. So wird nicht nur materielle Gerechtigkeit hergestellt, man gibt den Menschen auch eine Chance, sich zum eigenen Erbe zu verhalten, darauf aufzubauen. Sicherlich ist damit das Risiko verbunden zu scheitern. Doch lohnt es sich wohl, dieses Risiko einzugehen.

„Selbstreferenzielles und Rechthaberei -

Vor zehn Jahren erschien …“?

10. August 2023

Frauen-WM

Bis nach den Achtelfinals

Lassen wir die Vergleiche zum Männerfußball sein. Da gibt es vom Technischen, Taktischen, vom Tempo und von der Athletik her keine großen Unterschiede mehr. Schwache Teams und hohe Niederlagen gibt es gelegentlich bei den Frauen und bei den Männern auch. Schöner anzusehen ist eindeutig der Frauenfußball, vom Spielerischen her und vor allem die Spielerinnen. Aber nein, lassen wir das!

Die Ausweitung der Teilnehmer auf 32 bei dieser WM würde eine Senkung des Niveaus nach sich ziehen, war befürchtet worden. Nun ja, das ist ja immer so, bei einer Vergrößerung des Teilnehmerfeldes. Das ist nur logisch.

Aber die „Kleinen“ haben doch auch deutlich aufgeholt. Diszipliniert hinten drin stehen und verteidigen können sie jetzt eigentlich alle. Der Attraktivität beim Zuschauen tat das nicht immer gut. Es gab relativ wenige gefährliche Torraumszenen und entsprechend wenige Tore, und von den wenigen Toren fiel ein überdurchschnittlich großer Anteil durch Elfmeter und in Standardsituationen. Viele knappe Siege gab es, und sehr oft „zu null“, als Konsequenz aus der defensiven Ausrichtung und geringen Risikobereitschaft nach vorne vieler sog. Außenseiterinnen.

An Überraschungen herrschte trotzdem kein Mangel. Die Favoritinnen taten sich oft schwer und fast alle mussten einen Punkt oder Punkte in Spielen lassen, wo das nicht erwartet worden war. Brasilien, Italien und Deutschland scheiterten so schon in der Vorrunde. Auf der anderen Seite schaffte es aber von den acht absoluten WM-Neulingen auch nur Marokko ins Achtelfinale. Immerhin sah man dort aber jetzt mit Südafrika, Nigeria, Jamaika, Kolumbien und eben Marokko auch einmal neue und nicht immer nur die üblichen Verdächtigen.

Die Kleinen haben also aufgeholt, die Torfrauen halten ihren Kasten mit den geschlechterübergreifend einheitlichen Männermaßen mittlerweile fast alle - das war ja lange ein Problem - souverän sauber. Einige Außenseiterinnen hatten es nun auch mit einer rabiaten körperlichen Härte versucht, wie sie den Männerfußball oft unansehnlich macht, aber von Erfolg gekrönt war das Gehacke in die Gegnerinnenbeine nicht und im Allgemeinen waren die Spiele wieder sehr fair. Die besten Teams bekamen bis jetzt im ganzen Turnier kaum einmal eine gelbe Karte.

A propos die Besten: Bei den Japanerinnen mit ihrer Spielfreude und ihrem hochvariablen Spiel, mal mit Kurzpässen durch die Mitte, mal mit präzisen weiten Bällen über die Seite, schnellen Dribblings, ebenso präzisem Flankenspiel und technisch hoch anspruchsvollen Abschlüssen und sonstigen Gustostückerln ging einem das Herz über. Wie sie dann noch in ihrem letzten Gruppenspiel die Spanierinnen furios mit 4:0 weggeschossen hatten, die ja ebenfalls ganz hoch droben einzuordnen sind im Favoritenfeld, das war schon wirklich vom Feinsten!

Und das genaue Gegenteil vom japanischen war nun aber das deutsche Team. Statt Spielfreude mit einem Lächeln im Gesicht grimmige Verbissenheit und immer schön die Mundwinkel unten halten. Statt variantem Spiel immer schön stur nach Schema F mit hohen Flanken auf die großgewachsene, kopfballstarke, unvermeidliche Alex, Poppi, Alexandra Popp.

Seit den Vorbereitungsspielen hatte ich es schon kommen sehen: Die Deutschen mussten, mussten, mussten, ihre Stärken besser zeigen, entschiedener in die Zweikämpfe gehen, die Fans abholen und mitreißen, und auch die Fans mussten, sagte die Bundestrainerin, zum Erfolg etwas beitragen und mehr Begeisterung und Unterstützung zeigen - anstatt dass auch mal jemand etwas gesagt hätte wie dass man sich auf die Reise nach Australien und aufeinander und auf das Fußballspielen mit der Weltspitze freuen würde? Das verbissene Zweigestirn aus der Bundestrainerin Mecklenburg-Vorpommern und der Kapitänin Alex "Wutkopfball" Popp war für die verbissene Stimmung verantwortlich, aber sie bleiben uns und der Welt trotz des blamablen Ausscheidens nach der Vorrunde weiter erhalten. Der einzige denkbare Grund dafür ist, dass uns und der Welt ja auch der Männerteamchef Hansi Flick und sein Trainerstab nach dem blamablen Vorrundenaus letztes Jahr in Katar weiter erhalten geblieben ist. Das Festhalten an bewährt Erfolglosem hat ja aber auch auf der anderen Seite etwas sympathisch Loyales und gleichzeitig schön Bescheidenes.

Ansonsten bleibt mir nur noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Japanerinnen, wenn der Fußballgott auch nur einen Funken von Ahnung vom Fußball hat, den Titel auf jeden Fall gewinnen müssten.

07. Juni 2023

Künstlerpech

Wie uns der Standard Doskozils Sieg erklärt hat

„THEMA: Neuer SPÖ-Chef - Fünf Thesen, warum Doskozil gewonnen hat“. Unter dieser Überschrift hat uns Gerald John vom Standard erklärt, wie es kam, dass Doskozil der neue SPÖ-Chef geworden ist.

1. Aus strategischem Kalkül: Herz und Bauch vieler SPÖ-Delegierter hätten zwar für Babler gesprochen, aber der Verstand hätte ihnen gesagt, dass ein „Linkskandidat“ wie Babler in Österreich niemals Kanzler werden könnte - Nationalratswahlen würden hier im Land in der Mitte und rechts von der Mitte gewonnen.

2. Wegen Bablers „extremer Seite“: Seine „marxistische Prägung“ hätte er selbst eingestanden. Und einst sich sehr ablehnend zur EU geäußert. Was könnte da im Zuge eines Kanzlerwahlkampfes noch alles ans Licht kommen? Jugendfotos von Babler vor „kommunistischen Denkmälern“?

3. Wegen Doskozils Handwerk: Zumindest auf Länderebene hätte der schon Regierungserfahrung vorzuweisen. Dagegen würde der Traiskirchener Bürgermeister Babler manchmal „so rüberkommen wie einer, der sich leicht um Kopf und Kragen redet“.

4. Die Asyl- und Ausländerfragen würden die SPÖ-Delegierten doch offenbar sehr umtreiben, und da mache der Expolizist Doskozil den Eindruck, das Thema „entschlossener anzugreifen“.

5. Wegen des Parteiestablishments: An der Basis hätte es wohl Chancen gegeben für „Bablers roten Nostalgietrip“. Aber die Parteitagsdelegierten würden anders ticken. Das Establishment bevorzuge nun einmal das Establishment. Sieben der neun Landesparteichefs hätten sich zum Beispiel für Doskozil ausgesprochen.

Das war ja alles ganz fein analysiert und schlüssig vorgetragen. Und dass die Parteitagsstimmen nun aber vertauscht und in Wirklichkeit Babler zum neuen SPÖ-Chef gewählt worden waren, das konnte der arme Herr John, als er den Sieg Doskozils analysierte, ja noch nicht wissen. Es schmälert aber im Grunde, wie wir sehen werden, auch nicht groß den inhaltlichen Gehalt der Analyse. Denn der Ausgang war ja so oder so ein recht knapper und so sind nur die Schlussfolgerungen ein bisschen andersherum:

1. Die SPÖ-Parteitagsdelegierten wissen zwar, dass sich links der Mitte in Österreich keine Wahlen gewinnen lassen, aber das war ihnen wurscht. Sie haben einfach mal mehrheitlich nach ihrem sozialistischen Herz und ihrem solidarischen Bauch entschieden.

2. Mehrheitlich wissen sie auch offenbar sehr gut, was im Grunde eine Binsenweisheit ist: Ohne eine gewisse „marxistische Prägung“ kann kein Mensch oder Politiker die Vorgänge in der Wirtschaft begreifen.

3. Regierungserfahrung am Arsch. Wer mag diesen gecoachten Politikersprech schon noch hören? Dann doch lieber jetzt mal einen, der sich vor den Kameras auch mal frei von der Leber weg um Kopf und Kragen redet. Das ist erfrischend. Das ist unterhaltsam …

4. In den Asyl- und Ausländerfragen die FPÖ zu kopieren, um deren Wähler zu erreichen - es wurde schon oft versucht. Aber der dumpfnationalistische Wählerpöbel wird in der Regel trotzdem dem Schmied den Vorzug geben und nicht dem Schmiedl.

5. Das SPÖ-Establishment hat jetzt den Laden genug heruntergewirtschaftet. Mehrheitlich war die Stimmung offenbar: Lassen wir jetzt mal einen Jungen ran.

Wie wir sehen, treffen die fünf Thesen genau den Kern des Problems, ganz wurscht, ob nun Doskozil oder Babler am Ende knapp das Rennen gemacht hat. Ich glaube auch, für beide Wahlausgänge waren die entsprechenden Artikel schon bereit gelegen. Dass die SPÖ zuerst den falschen Sieger in der Wahl um den Parteivorsitz bekannt gegeben hatte, schmälert den Gehalt von Gerald Johns Analyse, wie wir gesehen haben, nicht im geringsten.

20. März 2023

Im Westen nichts Neues

Ein sinnloses Gemetzel

Bester internationaler Film, beste Kamera, beste Filmmusik, bestes Szenenbild - mit den vier Oscars ist die Netflix-Neuverfilmung von „Im Westen nichts Neues“ in die allererste Riege der besten sog. internationalen, d. h. nicht-US-amerikanischen Filme aller Zeiten vorgestoßen. Nur drei Filme hatten das bisher erreicht.

Die technische Seite ist dabei nur das Eine. Das Gemetzel geht wirklich unter die Haut. Kamera, Szenenbild, die enervierende Filmmusik - das Package passt. Das steht Hollywood in nichts nach.

Nehmen wir zum Vergleich jetzt nur mal die Anfangssequenz aus Spielbergs „Private James Ryan“ von der Landung am D-Day in der Normandie: Das war schon auch ziemlich brutal. Überall Explosionen, die Leuchtspurkugeln pfeifen einem in allen Richtungen um die Ohren, abgerissene Gliedmaßen fliegen durchs Bild, die Soldaten sterben in Massen - ich meine, da bekam man schon im Kinosaal eine Ahnung davon, wie grausam der Krieg ist. Und das ist jetzt bei „Im Westen nichts Neues“ wieder so ähnlich. Das Grauen ist perfekt durchchoreografiert und in Szene gesetzt. Da möchte man schon echt nicht selber leibhaftig dabei gewesen sein. Und was aber bei dem neuen Film die Oberhärte ist und erschwerend noch dazu kommt - und damit kommen wir von der technischen auch zur inhaltlichen Seite des Films: Im Gegensatz zur Landung der Westalliierten an der Normandie, die ja doch die Niederwerfung der nationalsozialistischen Terrorherrschaft in Europa zum Ziel hatte, hat das Gemetzel in „Im Westen nichts Neues“ überhaupt keinen nachvollziehbaren militärischen Sinn und Zweck!

Der Regisseur Edward Berger hat in mehreren Interviews darauf hingewiesen: Als Deutschem seien ihm jeder Heldenmut und Heroismus, (wie sie in Spielbergs Film ja noch am Werk sind,) in Folge der Bewältigung der unglückseligen deutschen Vergangenheit, die in seinem Land ja wohl gründlicher bewältigt worden sei als anderswo auf der Welt, völlig fremd. Und so hätte er sich auch schon lange gewundert, warum jener urpazifistische Bestseller „Im Westen nichts Neues“ von 1929 noch nie von einem Deutschen verfilmt worden war, und als Deutscher hätte er sich dann natürlich auch dazu prädestiniert gesehen, dieses jetzt endlich nachzuholen.

Der in aller Welt hochgeachtete Pazifismus und verantwortungsvolle deutsche Umgang mit der Vergangenheit ist aber leider noch nicht alles. Daneben gibt es bekanntlich in Deutschland auch noch eine weit verbreitete Neigung, an allem Möglichen immer sehr beckmesserisch herumzunörgeln. Und so kam dann der Film bei der deutschen Kritik auch erstmal überhaupt nicht gut an. Ungenügende historische Recherche und zahlreiche Ungenauigkeiten wurden dem Drehbuch vorgehalten. Weiter, dass sämtliche psychologisch vertiefenden Passagen aus dem Original, wie die Grundausbildung zum Kadavergehorsam, die bei manchen gelingt und bei manchen eben auch nicht; oder die ambivalente Rolle der Kameradschaft an der Front; oder die Szenen des Heimaturlaubs mit der Erfahrung, dass es gegenüber den Daheimgebliebenen keine Worte gibt, um ihnen das Erlebte mitzuteilen - dass all diese psychologisierenden Elemente in der Neuverfilmung komplett gestrichen wurden zugunsten der rein militärischen Schauwerte und der Action.

Die gravierendste Änderung in der Neuverfilmung ist aber die unsägliche neue Parallelmontage am Ende des Films. Da bemüht sich jetzt der unvermeidliche Daniel Brühl als sozialdemokratischer Unterhändler Matthias Erzberger um einen Waffenstillstand an der Westfront, wie um wenigstens noch dem letzten der Protagonisten des Films - die anderen sind alle schon gefallen - den Heldentod zu ersparen, bis dann aber - die Spannung ist am Siedepunkt - kurz vor knapp doch wieder solch ein Sturmangriff befohlen wird, ein sinnloser, wie eben alles sinnlos ist in diesem Film, und dem der Held dann ebenfalls doch auch noch am Ende zum Opfer fällt.

Und wie war das nochmal im Buch wie auch in der Erstverfilmung von 1930? Ein ganz normaler Tag im Stellungskrieg an der Front. Paul Bäumer sieht einen Schmetterling, streckt die Hand nach ihm aus, wird von einem Scharfschützen erschossen. Kommentar: „Der Heeresbericht verzeichnet an diesem Tag keine besonderen Vorkommnisse an der Westfront.“ So frustrierend-lapidar endete also Remarques Buch „Im Westen nichts Neues“. Die Neuverfilmung erfindet nun also einen kolossal spannenden finalen Showdown dazu, wenn auch ohne Happy-End, und müsste entsprechend jetzt eigentlich heißen: „Im Westen gibt's jetzt was Neues, (und auch in Farbe!) indem sich wenigstens Daniel Brühl humanerweise mit einer diplomatischen Mission noch bemüht hat, (wenn auch vergebens,) den hervorragenden österreichischen Schauspieler Felix Kammerer vor dem Soldatentod noch zu retten“.

Aber - genug genörgelt. „Der Prophet gilt nichts im eigenen Land“, so haben der Regisseur Edward Berger und auch Daniel Brühl die ihrer Meinung nach überschießende Kritik aus Deutschland an ihrem Film kommentiert. Und sie schweben jetzt nach der Oscarverleihung verständlicherweise auf Wolke 7, und der Erfolg gibt ihnen natürlich recht.

Der Film war ja vor dem russischen Überfall auf die Ukraine bereits abgedreht und bekam durch ihn noch eine unverhoffte Aktualität, wie Regisseur Berger bei der Preisverleihung sagte. Das wird zu seinem Erfolg auch beigetragen haben.

Ein technisch gut gemachter Kriegsfilm ist das Eine. Das Andere ist, dass er auch etwas mit dem Hier und Heute zu tun haben sollte. Nur dann wird er sich auch einen Oscar als „Bester internationaler Film“ verdienen.

Nun, die Tagesaktualität der Netflix-Neuverfilmung von „Im Westen nichts Neues“ liegt auf der Hand: Wenn Putin und die russischen Militärs sich den Film mal ansehen würden, dann könnten sie sehen, wie es den von ihnen verheizten russischen Wehrpflichtigen an der Front ergeht. Und der ukrainische Hurrapatriotismus auf der anderen Seite ist aus unserer Sicht der deutschen Vergangenheitsspezialisten aber kaum weniger bedenklich! Bleibt als naheliegende Lösung eigentlich bloß Daniel Brühl und dass er sich in der Rolle von Alice Schwarzer oder Sarah Wagenknecht auf eine Friedensmission begibt, um im Austausch gegen gewisse ukrainische Gebiete wenigstens noch ein paar Soldatenleben zu retten.

18. Dezember 2022

Wie Deutschland die WM in Katar ganz knapp nicht gewonnen hat

„Wie Deutschland die WM in Katar ganz knapp nicht gewonnen hat“ - so hatten wir, mein Co-Autor Szabolcz Kiss und ich, unsere Nummer des Literarischen Zeitvertreibs betitelt, in der wir alle 64 Spiele der WM erzählt hatten, und zwar schon im Vorhinein!

Gewisse Abweichungen in unseren Prognosen von dem, wie die WM dann tatsächlich ablaufen würde, waren natürlich unvermeidlich. Aber im Großen und Ganzen lagen wir mit unseren Voraussagen nicht so schlecht, wie ich meine.

Unsere gröbste Fehlprognose war aber offensichtlich die titelgebende: In unserem Heft kamen die Deutschen bis ins Finale, in Katar schieden sie aber schon in der Vorrunde aus …

HIER finden Sie mehr dazu auf der Seite des Literarischen Zeitvertreibs.

06. Dezember 2022

Wie YouTube dann weiter herumgenervt hat

Im August hatte YouTube mich darüber informiert, dass ich mit einem meiner Videos gegen ihre „Richtlinien zu Belästigung, Drohungen und Cybermobbing“ verstoßen hätte. (Siehe den nächsten Tagebuch-Eintrag.) Ich hatte mich darüber ziemlich gewundert, da ich in dem inkriminierten Clip „Mein Name“ lediglich von mir selbst gesprochen und darüber aufgeklärt hatte, wie ich zu meinem Künstlernamen gekommen war. Aber mein Einspruch mit dem Argument, dann könne es sich bei dem Video doch unmöglich um „Belästigung, Drohungen und Cybermobbing“ handeln, wurde trotzdem abgelehnt und das Video war auf YouTube gesperrt geblieben.

Ich hatte dann - ebenfalls unten nachzulesen - einige Spekulationen darüber angestellt, wie es zu solch einer offensichtlichen Humbugmaßnahme gekommen sein könnte und was da wohl dahinter steckt. Zugespitzt und kurz zusammengefasst war ich zu dem Schluss gekommen, dass das Offenlegen jeder Identität, vor allem auch der eigenen!, den YouTube-Richtlinien gegen Belästigung etc. wohl deshalb widerspricht, weil es ihnen ja ihr ganzes riesenlukratives Hatespeech-Geschäftsfeld verhageln würde, wenn da jetzt plötzlich alle so wie ich anfangen würden, unter ihrer wahren Identität zu posten. Zu weit hergeholt? Kann sein. Jedenfalls bekam ich ein paar Wochen später dann die folgende, einigermaßen komplizierte und seltsame Nachricht von YouTube zugeschickt: -

Hallo Victor Halb,

du kannst jetzt einen Alias für deinen Kanal auswählen.

Wenn du eine personalisierte URL hast, wird diese in den meisten Fällen als Alias für deinen Kanal reserviert. Du brauchst dann nichts weiter zu unternehmen. Natürlich hast du aber die Möglichkeit, den reservierten Alias zu ändern. Auch wenn du aktuell noch keine personalisierte URL hast, kannst du einen Alias für deinen Kanal auswählen. Denk daran, dass Aliasse jeweils nur einmal vergeben werden können. Sobald also ein Kanal einen Alias festgelegt hat, kann dieser von keinem anderen Kanal mehr ausgewählt werden. Mit diesem Alias können Nutzer und Creator dich in Zukunft beispielsweise in Kommentaren und Communitybeiträgen erwähnen.

Viele Grüße, Das YouTube-Team

Ich soll also ein Alias auswählen. Mit diesem können mich die YouTube-Nutzer und -Creators dann erwähnen. Möglichst nicht mehr unter meinem Künstlernamen oder bürgerlichen Namen soll ich auf YouTube zu finden sein. Es sei denn, ich zahle dafür, oder wie? YouTube ist bekanntlich eine Tochter der größten Suchmaschine Google. Wird das dann dort auch irgendwann so sein - wie es die Facebook-Konkurrenz mit ihrem „Metaversum“ ja auch ganz offen anstrebt - dass man als Künstler oder auch politisch engagierter Mensch im Webspace nur noch zu finden sein wird, wenn man zuvor (mit seinen Daten oder in bar) dafür gezahlt hat?

Diese angeblich „sozialen“ Netzwerke sind zu wichtig und zu mächtig geworden, um weiter in privatwirtschaftlichen Händen zu bleiben. Zusperren!, sage ich. Enteignen! Und sie danach als gemeinnützige Strukturen, zum Beispiel unter dem Dach der EU, neu aufstellen!

31. August 2022

YouTube gegen Cybermobbing, Belästigung und Drohungen im Netz

YouTube schreibt mir: -

Hallo Victor Halb,

Unser Team hat deine Inhalte geprüft und festgestellt, dass sie gegen unsere Richtlinien zu Belästigung, Drohungen und Cybermobbing verstoßen. Dieser Verstoß war vielleicht von dir gar nicht beabsichtigt. Deshalb erhält dein Kanal keine Verwarnung. Die folgenden Inhalte wurden aber von YouTube entfernt:

Video: „Mein Name“

(5 min., 4 sec.; 2012)

In der Nachricht heißt es weiterhin: -

Was steht in den Richtlinien?

Inhalte, in denen personenidentifizierbare Informationen preisgegeben werden, sind auf YouTube nicht erlaubt. Wir prüfen von Fall zu Fall, ob es sich um bildende, dokumentarische, künstlerische oder wissenschaftliche Inhalte handelt. Begrenzte Ausnahmen gelten für Inhalte, bei denen ein ausreichender und angemessener Kontext vorhanden ist und die einen eindeutigen Zweck haben. [...]

Wir können verstehen, wenn du deswegen jetzt möglicherweise enttäuscht bist.

Enttäuscht bin ich eigentlich nicht. Ich habe mir halt gedacht, dass der Anti-Cybermobbing-Algorithmus von YouTube jetzt, nach gerade einmal zehn Jahren - denn solange war das Video online - erkannt hat, dass darin „personenidentifizierbare Informationen preisgegeben werden“ - ganz zurecht, denn genau darum geht es ja in dem Video - aber dass er offenbar damit überfordert war, zu beurteilen, ob es sich dabei vielleicht gar nicht um Cybermobbing dreht, sondern um „dokumentarische Inhalte, bei denen ein ausreichender und angemessener Kontext vorhanden ist und die einen eindeutigen Zweck haben“.

Und da es in dem YouTube-Schreiben weiterhin hieß: -

Wenn du der Meinung bist, dass es sich hierbei um einen Irrtum handelt, kannst du Beschwerde einlegen …

… habe ich das natürlich gleich getan: Beschwerde eingelegt, auf den dokumentarischen Inhalt hingewiesen und darauf, dass es sich ja wohl nicht um Cybermobbing, Belästigung und Drohungen handeln könnte, da ich ja ausschließlich von mir selbst reden würde, und dass entsprechend eindeutig ein „ausreichender und angemessener Kontext vorhanden“ sei und das Video „einen eindeutigen Zweck“ verfolgt, der mit Cybermobbing etc. nicht das geringste zu tun haben würde.

Nur wenige Stunden später bekam ich erneut Post von YouTube, und da hieß es dann: -

Wir haben deine Beschwerde zu Folgendem geprüft:

Video: „Mein Name“

Nachdem wir uns den Inhalt noch einmal angesehen haben, sind wir auch diesmal zu dem Ergebnis gekommen, dass er gegen unsere Richtlinien zu Belästigung, Drohungen und Cybermobbing verstößt. Wir können verstehen, wenn du deswegen jetzt enttäuscht bist. Wichtig ist uns dabei aber vor allem, dass YouTube eine sichere Plattform für alle Nutzer ist.

Welche Auswirkungen hat das auf deine Inhalte?

Deine Inhalte werden nicht auf YouTube reaktiviert.

Zuerst hatte ich das dann fälschlicherweise persönlich genommen und als eine Retourkutsche aufgefasst dafür, dass ich mich in anderen Videos auf YouTube auch schon einmal gegen die kommerzielle Verseuchung der Plattform, gegen Big Data in privatwirtschaftlichen Händen generell und für eine Enteignung und Vergesellschaftung von YouTube und eine kommerzfreie und gemeinnützige Alternative, zum Beispiel unter dem Dach der EU, ausgesprochen hatte.

Aber damit hatte ich mich, wenn man sich die Zugriffszahlen meiner Anti-YouTube-Propaganda so ansah, wohl einfach zu wichtig genommen. Denn wenn da so ein kleines Würschterl ein bisschen herumnörgelt über die intransparenten Praktiken von YouTube und vor angeblichen antidemokratischen Gefahren der unsozialen Netzwerke warnt und auf deren sozialverträgliche Umgestaltung drängt, dann juckt das YouTube und Konsorten nicht im geringsten. Kaum werden sie deswegen dann anfangen, zehn Jahre alte Videos des Nörglers willkürlich und aus fadenscheinigen Gründen von ihren Plattformen zu nehmen. Nein, ein persönlicher Angriff wird das wohl kaum gewesen sein.

Sehr viel wahrscheinlicher ist es doch, hatte ich mir dann gedacht, dass sie mit ihrer Maßnahme gegen mein Video sehr wohl einer bestimmten Generallinie und Firmenpolitik folgen. Und aus einer gewissen Perspektive, wurde mir dann klar, macht das durchaus einen Sinn!

Denn was wäre denn, wenn das jetzt alle so machen würden wie ich in dem YouTube-Video und ihre wahre Identität offenlegen würden? Was wäre denn, wenn all die YouTuber und deren Kommentatoren sich nicht mehr hinter ihren Nick- und Künstlernamen, Bots und Avataren verstecken würden? Der ganze emotionsübersättigte, clickgenerierende und entsprechend hochprofitable YouTube-Geschäftsbereich „Belästigung, Drohungen und Cybermobbing“ wäre damit in der Folge in Gefahr, schwer einzubrechen!

So betrachtet macht das nun Sinn! Darum und genau darum sind also in den YouTube-Richtlinien, die ja eben auch keine Richtlinien sind gegen, sondern nur irgendwie zu Belästigung, Drohungen und Cybermobbing, „Inhalte, in denen personenidentifizierbare Informationen preisgegeben werden, […] nicht erlaubt.“

Und aus dieser Perspektive bekommt dann plötzlich auch der ansonsten etwas seltsam zusammenhanglos dastehende Satz in der Ablehnungsbegründung einen Sinn: „Wichtig ist uns […] vor allem, dass YouTube eine sichere Plattform für alle Nutzer ist.“ Eine sichere Plattform nämlich vor allem auch für diejenigen, die dort auch weiterhin massenhaft im Schutz der Anonymität ihren geschäftsfördernden Hatespeech sollen abladen können. Entsprechend ist, „personenidentifizierbare Informationen preiszugeben“, wie ich es tat, nicht nur nicht nötig, (wie es zur Hatespeech-Eindämmung ja auch immer einmal wieder diskutiert wurde,) sondern im Gegenteil ausgesprochen unerwünscht und darum auch in den Richtlinien explizit verboten.

Für Facebook ist es durch die Whistleblowerin Frances Haugen bezeugt worden, wie sie dort auch den Teufel getan haben, sich selbst solcher lukrativer Geschäftsfelder zu berauben. Ob es sich dort um Hatespeech drehte, um die Gefahr von Magersucht bei Heranwachsenden, um das Suchtverhalten in Bezug auf soziale Medien generell und, und, und - eingeschritten ist Facebook gegen seine immens schädlichen Folgen immer nur in soweit, als es sich angesichts des öffentlichen Drucks gerade nicht mehr vermeiden ließ.

YouTube betont genau wie Facebook bei jeder Gelegenheit, dass sie alle Anstrengungen unternehmen würden, gegen Cybermobbing etc. auf ihrer Plattform vorzugehen. Wie das dann in der Praxis aussieht, das hat man jetzt auch in meinem Fall gesehen. Entweder sie wollen nicht wirklich etwas dagegen tun und entfernen im Gegenteil Videos, die sich für mehr Transparenz und Offenheit einsetzen und, machte dies Schule, sich gegen Cybermobbing etc. auswirken würden, oder aber sie können es halt einfach nicht und entfernen de facto nur rein alibimäßig mal hier etwas und dann mal da. In beiden Fällen ist es gleichermaßen unverantwortlich, sie so weiter herumhantieren zu lassen mit diesem (unserem!) ständig weiter wachsenden Riesenberg aus sensiblen Daten.

02. Juni 2022

Seidenstraße

Aus gegebenem Anlass wird die Seidenstraße ab sofort in Völkermordstraße umbenannt.

01. Juni 2022

Eins und eins zusammenzählen

Irgendwie wäre es vernünftig, allmählich mal aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen, habe ich jetzt wieder öfter gehört, so von wegen der Klimaerwärmung und so und damit die Städte und Länder an den Küsten nicht in 100 oder 200 Jahren nur noch mit einem Taucheranzug besucht werden können und damit hier im Inneren des Kontinents in Zukunft nicht andauernd Tornados und Starkregen, wenn man zum Beispiel nur ganz friedlich einkaufen gehen will, Sach- und Menschenschäden verursachen. Blöd wäre es vor allem auch, wenn von wegen des CO2 in der Atmosphäre ein Point of No Return käme und wenn der gar noch paradoxerweise sehr wohl wichtige Sachen returnen würde, große Meeresströmungen zum Beispiel.

Und auf der anderen Seite könnte man sich ja auch mal überlegen, habe ich mir gedacht, ob man nicht dem Kriegsherrn in Moskau sein Geschäft ein bisschen erschweren könnte. Weil Frieden ja doch viel schöner wäre. Finde ich jedenfalls. Da bin ich Pazifist. Aber da gibt es für uns halt leider kaum Möglichkeiten. Ein Kaufboykott russischer Waren zum Beispiel fällt ganz aus. Weil die produzieren ja nichts. Nichts, was der Rede wert wäre. Eine komplett veraltete Wirtschaft haben die da in Russland, komplett im Arsch. Das einzige, womit Putin seinen Krieg finanzieren kann, sind gerade mal Öl und Gas. Und darauf können wir halt nun leider nicht verzichten. Also jedenfalls nicht sofort und nicht in Gänze und von jetzt auf gleich.

Drum ist da jetzt, will man beide Problemfliegen mit einer Klappe schlagen, viel Augenmaß gefragt. Am besten ist ja auch oft der Mittelweg. Klimatechnisch würde das also bedeuten, möglichst in nächster Zeit weniger Fossiles in die Atmosphäre zu verbraten, damit der Point of No Return vielleicht erst in zehn Jahren kommt. Während es hingegen andererseits, was Putins Krieg angeht, angesagt wäre, ihm möglichst wenig Fossilstoffe abzukaufen, um ihm nicht dadurch jeden Tag ein paar Hundert Millionen Euro in seine Kriegskasse zu stopfen.

Da ist jetzt wirklich guter Rat teuer: Weniger Fossilstoffe verheizen oder weniger Öl und Gas von Putin kaufen? Die Pest bekämpfen oder die Cholera? Man kann halt leider nicht alles haben. Es ist ein unlösbares Dilemma.

Was ich für eine Übergangszeit vorschlagen würde: Geeignete Anreize schaffen. Die Spritsteuern streichen, damit das Benzin endlich wieder billiger wird. Die Autopendlerpauschale erhöhen. Denn die Inflation ist eh schon stark genug. Oder halt einfach mal, wenn einem die großen Weltprobleme über den Kopf zu wachsen scheinen, eins und eins zusammen zählen. Denn das kann so schwer nun auch wieder nicht sein!

22. Mai 2022

Krieg in der Ukraine

Wie der Krieg auch ausgehen mag - Baumarktaktien sind auf jeden Fall ein heißer Tipp.

22. Februar 2022

Ein Funkspruch

Am Montag, dem 21. Februar wurde gleich in aller Frühe der folgende Funkspruch abgesetzt:

„Winnie Poo an Topless-Tiger! Winnie Poo an Topless-Tiger! Die Pekingente ist gegessen. Die Sportdeppen sind aus aller Welt brav angetanzt, die Medien haben fast gar keine dummen Fragen gestellt, die Fernsehtrotteln haben's gefressen und waren begeistert. Außer die aus Uiguristan natürlich, oder wie das heißt, Zwinkersmiley …

Ein Dank nochmal, dass du bis nach der Schlussfeier gewartet hast. Du kannst jetzt loslegen. Jetzt zeig uns mal in deinem postsowjetischen Hinterhof, was du so drauf hast in Sachen Greisengroßmannssucht und nationalpatriotisches Eierschaukeln! Bussibussi“

31. Jänner 2022

Darf man die Olympischen Winterspiele in Peking im Fernsehen mitverfolgen?

Massenhafte Internierung und sog. „Umerziehung“ der UigurInnen, sodass es durchaus in Richtung Völkermord geht; die Menschenrechte werden ganz offiziell in China von der totalitär herrschenden Partei als ein „unangemessenes Konzept“ angesehen für das Land; und jetzt also die Olympischen Winterspiele in Peking, ein absehbar monströses verlogen-kitschiges Propagandaspektakel auf Kunstschnee zur Hebung des Ansehens der Diktatur, von den demokratisch konstituierten Ländern alibimäßig gerade so weit „auf diplomatischer Ebene boykottiert“, dass es die Geschäftsgänge der Sportverbände und ihrer Sponsoren nicht wesentlich tangieren und die patriotische Penetranz, zu der diese sportlichen Großereignisse ja systemübergreifend vor allem da sind, nicht schmälern wird - wäre es da nicht naheliegend, aus politisch-moralischen Gründen auf die Verfolgung der Spiele im Fernsehen ganz zu verzichten?

Ich schwanke noch, denn konsequenterweise stünde damit ja ebenso bald auch ein Verzicht auf die nächste Fußball-WM im Raum, in Katar, schon im kommenden Winter.

14. Jänner 2022

Herbert Achternbusch ist gestorben

Am 10. Jänner ist der große Künstler, avantgardistische Filmemacher, Dramatiker, Maler, Surrealist und Anarchist Herbert Achternbusch gestorben.

Am 26. November 2017 hatte ich mit einem Vortrag „Best and Worst of Herbert Achternbusch“ im Wiener Perinetkeller versucht, seinen Filmen gerecht zu werden. Wenn Sie auf das Bild klicken, kommen Sie zur Seite mit dem Vortrag und können ihn sich anhören.

24. Dezember 2021

Neue Erkenntnisse zur Omikron-Variante

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist noch nicht lange unterwegs, aber ihre Erforschung macht gute Fortschritte. Einige der Mutationen scheinen für eine gewisse Musikalität des Virus verantwortlich zu sein, andere für dessen Vorliebe für traditionelles Liedgut.

Entsprechend lautet jetzt der Rat der ExpertInnen, bei den Zusammenkünften dieser Tage auf das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern möglichst zu verzichten.

21. Dezember 2021

Mein Feiertagsprogramm steht

Stets auf der Suche nach Sachen im Internet, die ich nicht schon kenne, bei denen nicht schon ein Algorithmus zuvor abgeklärt hat, dass sie meinem Geschmack und meinen Interessen entsprechen und von denen ich auch auf der anderen Seite nicht einmal weiß, - und spätestens hier wird die Suche echt schwierig! - dass sie bestimmten FreundInnen und Bekannten von mir gut gefallen, weil die sie mir nämlich empfohlen haben; stets also auf solch einer schwierigen Suche nach Content im World Wide Web, den möglichst kaum ein Mensch kennt, den niemand mag, den kein Mensch braucht, bekam ich jetzt vor ein, zwei Wochen vom WebStandard den ergiebigsten Hinweis, den ich diesbezüglich je bekommen habe: Wer an Randständigem und Abseitigem Interesse hätte, lautete der Tipp, solle doch mal einen Ausflug ins UbuWeb tun.

Das UbuWeb ist ein gigantisch großes Archiv für Avantgardekunst, naturgemäß schwerpunktmäßig aus Europa und vor allem aus den USA, wo die Seite beheimatet ist, aber durchaus auch aus aller Welt und mit dem Anspruch, dieser Unausgewogenheit möglichst gegenzusteuern. Es finden sich dort tausende und abertausende von Videos, Musikstücken, Tonaufnahmen, Büchern, Comics, Texten, Plakaten, Grafiken, und, und, und.

Freimütig bekennen sich die BetreiberInnen, dass ein Großteil des Contents gerippt und geklaut sei. Entsprechend sind die Videos, auch aus Speicherplatzgründen, nicht in guter Qualität. Aber das wird durch die schiere Fülle des Materials locker wieder gutgemacht.

Ich habe mich jetzt schon ein paar Nachmittage lang dort herumgetrieben. Erst hatte ich ein bisschen querbeet gesurft, dann habe ich mich entschieden: Ich werde das alles studieren! Systematisch. Alles alphabetisch durchgehen. Bis zu den Anfangsbuchstaben AD bin ich schon gekommen. Da bleibt jetzt noch einiges zu tun. Mein Feiertagsmedienkonsum ist gesichert.

Was hatte ich da nicht schon alles entdecken dürfen, nur bis zu diesen Anfangsbuchstaben AD: Die Punkikone Kathy Acker kannte ich bisher noch nicht. Der Aktionskünstler Bas Jan Ader aus den Niederlanden ließ sich zu Ende der 1960-er Jahre zum Beispiel, auf einem Sessel sitzend, vom Dach eines Einfamilienhauses hinunter in den Garten fallen und er zelebrierte noch zahlreiche weitere solche „Falls“, bevor er bei seiner letzten Kunstaktion auf einem winzigen Segelboot zu einer Atlantiküberquerung ablegte und seither spurlos verschwunden ist. Es gibt da natürlich auch relativ Belangloses: Die „Adbusters“ sind mit einer altbackenen, konsumkritisch gemeinten Montage aus Fernsehbildern vertreten. Und es gibt natürlich auch Ärgerliches - so hatte ich es mir ja gewünscht: Die linksextreme bis linkssektiererische Kunst des Japaners Masao Adachi, Videobilder, unterlegt mit ellenlangen politischen Manifesten der japanischen Roten Armee und der palästinensischen PFLP, war wirklich nicht erträglich, und weiterzuzappen ist in solchen Fällen zum Glück ja auch immer eine Option. Mit Friedrich Achleitner war auch Wien bereits (und zwar mit Mundartpoesie) in dem Archiv vertreten.

Angekommen, beziehungsweise hängengeblieben bin ich jetzt also bei AD wie Adorno. Hier haben wir übrigens auch ein schönes Beispiel vor uns, wie sie im UbuWeb immer wieder die hübsche Idee umsetzen, im Falle der bekannteren Personen vorzugsweise auch deren weniger bekannte Seiten ins Archiv zu nehmen: Außer Radiosendungen, Interviews und Gesprächen und Vorlesungen (ausgerechnet auch zu seinem härtesten Stoff, der Negativen Dialektik) finden sich da dann auch eine Reihe von Stücken aus Adornos weniger bekanntem Schaffen als Musikkomponist.

Für die Zeit der Feiertage und ein paar Jahre darüber hinaus bin ich jetzt also gut versorgt. Von mir aus könnte man in der Zwischenzeit, bis ich da durch bin, gerne den Datenkraken YouTube enteignen, einstweilen einmal abdrehen, von allen kommerziellen und privatwirtschaftlichen Interessen reinigen, eine sozialverträgliche und verantwortungsbewusst moderierte Version neu aufsetzen und als gemeinnützig betriebene Videoplattform neu starten.

Und entsprechend könnte man anschließend ebenso verfahren mit … Oder nein, halt, stop - jetzt habe ich mich doch ziemlich vergaloppiert! Mit dem UbuWeb ist im Grund schon alles gut. Mehr braucht's im Grunde gar nicht mehr.

[ Nachtrag am 24. Dezember 2021 ]

Als ich da zum UbuWeb geschrieben hatte: -

… ein gigantisch großes Archiv für Avantgardekunst, naturgemäß schwerpunktmäßig aus Europa und vor allem aus den USA, [...] aber durchaus auch aus aller Welt und mit dem Anspruch, dieser Unausgewogenheit möglichst gegenzusteuern …

dann weiß ich jetzt, nach intensiverem Studium der Website, nicht mehr, ob ich das irgendwo in der Selbstdarstellung gelesen hatte, oder war da nur mein Wunsch der Vater des Gedankens?

Bisher ist mir da jedenfalls noch nichts untergekommen, das nicht aus den USA, Europa oder Japan gekommen wäre. Das muss ich schon richtig stellen.

18. November 2021

Ein vorletztes Video auf YouTube

L’une de mes meilleures photos de tous les temps: „Le garçon pêcheur“

Der „Fischerjunge“ ist mit Sicherheit eines meiner besten Fotos ever. In dem Video erläutere ich die Vorzüge des Bildes, und wie ich zu der Aufnahme kam.

Weil das Video aber auch eine Abbitte an den (mittlerweile erwachsenen) Fischerjungen enthält, musste ich es auf YouTube einstellen, um die Chance zu erhöhen, dass er es möglicherweise auch wirklich zu Gesicht bekommt. Aus demselben Grund ist der Kommentar auf Französisch.

In der Abteilung mit den „neuesten Videos“ finden Sie aber auch eine deutschsprachige Version.

18. November 2021

Ein letztes Video auf YouTube

„Before You Continue on YouTube“

Nach einer gründlichen Abwägung der Vor- und Nachteile habe ich mich jetzt doch entschieden, keine Videos mehr auf YouTube hochzuladen. In einem letzten Video, erstellt für die Nutzer der Seite, erörtere ich die Gründe. (Der Kommentar ist auf Englisch.)

28. September 2021

Sondierungsgespräche

Nach den deutschen Bundestagswahlen

Es liegt jetzt an den Grünen und den Freidemokraten. Wenn die sich einigen, können sie unter Luschet von der Union oder unter dem Wirecard-Olaf von der SPD mitregieren. Wenn sie sich nicht einigen, bleibt rechnerisch nur eine Neuauflage und Weiterführung der nicht mehr sehr großen Koalition übrig und landen sie beide wieder in der Opposition.

Mir träumte, ich war Emissär gewesen und hatte für die FDP bei den Grünen vorsondieren müssen, und ich hatte da folgendermaßen argumentiert: -

„Ihr habt eure Agenda, wir haben die unsrige. Der Luschet streut uns beiden Rosen und will uns ins Regierungsboot locken, der Wirecard-Olaf auch. Die Unterschiede zwischen uns jetzt mal hintangestellt - unter wem hätten wir wohl mehr Gewicht und Einfluss in einer gemeinsamen Regierung? Unter einem schwachen, auch in der eigenen Partei umstrittenen Luschet, gebrandmarkt mit dem schwächsten CDU-Wahlergebnis ever, oder unter einer sich gerade wieder erholenden, wieder erstarkenden SPD?

Unter welchem Kanzler könnten wir uns da wohl mehr einbringen und in einer gemeinsamen Regierung profilieren? Unter welchem Kanzler wäre da wohl die Gefahr für uns geringer, als Juniorpartner in der Regierung aufgerieben und über den Tisch gezogen zu werden, von den Medien nur in zweiter Linie beachtet zu werden, faule Kompromisse schließen zu müssen und damit, wie das für die Kleineren in den Koalitionen halt immer so geht, unsere Basis und die potentiellen zukünftigen WählerInnen zu vergraulen?

Liebe Grüne, das ist doch keine Frage! Ihr wollt in der künftigen Regierung eurem Klimathema möglichst viel Gewicht verschaffen? Wie wird euch das wohl besser gelingen? Unter einem SPD-Kanzler, der sich im Aufwind befindet und sich alle eure Erfolge umgehend ans eigene Revers heften wird oder unter einem CDU-Kanzler, dem jetzt und bis auf weiteres erst einmal noch der Ruch des Losers anhaftet?

Da kann es doch wirklich nur eine vernünftige Entscheidung geben. Lasst uns den Luschet zum Kanzler küren!

Machen wir doch mit bei Armins Koalition der Zukunft! Da müssen wir doch auch bloß mal nach Österreich blicken. Dort läuft es doch auch ganz super mit einer Kombi aus Schwarz und Grün.

Und auf der anderen Seite: Wie ist es euren österreichischen Gesinnungsgenossen ergangen in einer Koalition mit der SPÖ in Wien? Bei der erstbesten Gelegenheit haben die euch aus der Stadtregierung wieder hinaus gekickt und durch eine Koalition mit den Neos ersetzt.“

Mir träumte, spätestens mit meinem Verweis auf die schmerzhafte Wiener Erfahrung mit der SPÖ waren meine grünen GesprächspartnerInnen überzeugt, und so hatte der Wiener Obersozi Ludwig mit seinem Wechsel zu einer Koalition mit den Neoliberalen letztlich auch indirekt dazu beigetragen, dass sein deutsches Pendant Olaf Scholz gar niemals in die Position gekommen war, in einer entsprechenden Situation wieder einen Verrat an den kleineren Koalitionspartnern in Erwägung zu ziehen.

[ Nachtrag vom 16. Oktober 2021 ]

Falsch geträumt?

Vernünftigerweise würden sich die Grünen und die FDP in Deutschland darauf einigen, sich mit Laschets CDU in eine Regierungskoalition zu begeben, hatte es mir im September geträumt. Dass der Unionsspitzenkandidat Laschet nun aber von Söder und aus den eigenen Reihen dermaßen gründlich demontiert werden würde, dass sich fürderhin jedeR auch nur halbwegs AmbitionierteR tunlichst davor hüten würde, an ihm auch nur anzustreifen, das hätte ich mir auch in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Und so kommt es nun in Deutschland also offenbar, anders als in meinem Traum, zu einer Koalition aus Grünen und FDP mit Olaf Wirecards SPD.

Aber vielleicht hatte ich meinen Traum auch nur falsch gedeutet. Man sollte Träume nie zu wörtlich nehmen. Der Konnex in meinem Traum auch zur österreichischen Politik könnte vielleicht ein Hinweis gewesen sein, wie der Traum treffender hätte interpretiert werden können. Dann wären diese deutschen Grünen und Liberalen, die sich da in meinem Traum verabredet hatten, dem Loser Laschet die Stange zu halten, vielleicht auch schon nachgerade prophetisch für die österreichischen Grünen gestanden, die sich nun ja auch tatsächlich darauf geeinigt haben, lieber dem hiesigen Mega-Absteiger Sebastian Kurz und dessen Partei ÖVP weiter den Steigbügel zu halten, als vielleicht einer anderen Partei wie der SPÖ oder gar der FPÖ durch eine Kooperation leichtfertig auf die Beine zu verhelfen.

07. August 2021